ベネチアの仮面

レオナルド・ダ・ビンチ空港に降り立ち、重い荷物を引きずりやっとのことで列車にすべりこむ。とたんに汗が吹き出す。香水やオリーブオイルが混ざったイタリアの匂い。「シニョーレ、シニョーレ」という妙に神妙なアナウンス。途中で買ったシンガポールのチープな扇子をゆらす妻。仙台を出発してから既に42時間。「遠いなあ、、ヨーロッパは。そして現代美術・ベネチアビエンナーレは」と疲労困ぱい。薄汚い学校の美術準備室で頭の陥没したブルータスをなでながら少年のように夢想した本物の世界・本当の大理石、、、「いよいよもうちょっとのところまで来た」と期待に胸膨らませつつ。1995年、夏。僕はまだ26歳。列車は一路ベネチアへ。

映画『旅情』の様に運河沿いをひた走る列車は「サンタルチア」というアナウンスとともにベネチアに到着。既に日ざしはかなり傾いていた。駅前から船に乗り大運河を通って街の中心サンマルコ広場で下船。夏の夕日を浴びて賑わう広場は、あちらこちらでカフェ付きの楽団による生演奏が繰り広げられ音が混じりあいお祭り気分。ロッシーニの「泥棒カササギ」を片耳で聞きながらとりあえず今晩泊まる宿目指して広場を横切ろうとする。

広場の王様・サンマルコ広場と共和制

このベネチアのサンマルコ広場は本当にすばらしい。世界史上希有な凝縮密集度を誇るこの街のまさにまん中に空けられた巨大な真空地帯。そこには「無」以外何ものも存在しない。他のヨーロッパ諸国の広場によく見られる噴水も、花壇も、銅像も、、、そんなまやかしはここには皆無だ。過酷なほどに絶対的な「無」の空間。その「無」は「市民」で満たされることを常に待ち望んできた。広すぎず狭すぎずそこに立つ一人一人の人間が最大限「空間」を体感できる絶妙の広さだ。「ベネチアの心臓」と語られるように、ここはかつて地中海の半分を支配したアドリア海の女王・ベネチア共和国の文字通りの中心。ここほど声高に唯一無二を主張する広場は世界広しといえども無いだろう。王権を誇自する宮殿や城、モニュメント、あるいは神聖な神殿、霊山のたぐいが中心にくるのではなく、古代世界の生き残りでもある共和国市民−ベネチア市民が一同に集まることができる場・広場そのものがその中心となる。それは市民の象徴であり、共和制の象徴でもあるのだ。

ベネチアを最初に意識したのは『海の都の物語』(塩野七生)という本がきっかけだった。「下手な美術書よりもためになる」と美術史の(故)三井先生が授業中珍しく賞賛した。6年間で彼が本をすすめたのはたった二回で、一冊が『ローマの歴史』(モンタネッリ)、もう一冊がこの本だと記憶する。彼はアメリカ美術の専門だったはずなのにどちらもイタリアものでほぼ雑学に類するものだ。『ローマの歴史』は高校生の時に偶然読んでいたのだが(ローマ皇帝の名前を順番に暗記するのが僕の趣味だ)、実際に『海の都の物語』を読んだのは当の三井先生が亡くなった後、7〜8年もたったある日、図書館でこの本を見かけてのことだった。師匠の高山登先生がベネチアビエンナーレに附随する展覧会に出展することになり、新婚旅行をかねてイタリアに行ってみる気になったため関連の本を探していたのだ。この本は塩野七生の出世作だけあり相当な力作で、ベネチアという国家がいかに偉大か個性的であるか実地見聞前に多岐にわたって教えられることとなった。

塩野によれば強大な影響力を保持しつつ、これほど(約1000年)長きにわたり共和制体を維持することができた世界史上唯一の例であるという。ベネチア共和国を終焉させたのがかのナポレオンだったというのも皮肉な話である。もっとも古代ギリシャの様な直接民主性というのではなく(実質的にはこのような理想的な政体はギリシャでも長くは続かなかった)、一部の貴族階級による間接的な共和政体だったわけだが、その理念は常に徹底していたようだ。この国では一人の王も、あるいはいわゆる英雄も必要とせず、また許されないものだった。一人一人がまるで外交官の様に世界をまたにかけ卓抜な知恵と勇気と行動力を発揮したベネチア商人。ひとたび事がおこれば、ガレー船団の漕ぎ手として、あるいは戦闘員として共和国の一兵卒になって戦陣に突入していった。ベネチア商人マルコ・ポーロもジェノバとの海戦に兵士として参加し捕虜となった獄中、あの『東方見聞録』を著したという。この点が他のヨーロッパ封建国家やイタリア都市国家と決定的に異る点だ。封建国家での戦闘員は基本的に封建領主・貴族階級の騎士達だった。イタリアの他の都市国家・フィレンツエ等では同じ共和政体でも他国から金で請われた傭兵に頼りきっていた(共和制末期にベネチアを参考にしてマキャアベリにより市民兵が組織されたのだが)。あの強かった共和制時代の古代ローマを彷佛とさせるものがある。組織力によるシステムの恒常的、合理的運用、封建領主的領土的野心を超越したグローバルな視野と一貫した世界戦略は、共和国に対する市民一人一人の義務感と忠誠心、血と汗によって支えられ維持されてきた。後に大英帝国・イギリスに引き継がれて行くところにものだ。

ベネチアンライン−アメリカとの比較

ところで現代美術最大のイベント・ベネチアビエンナーレは迷路のようなベネチア市内各場所で並列して開催されているので、それをひとつひとつ観るのもなかなか大変だ。数日間はそれであっという間に過ぎてしまう。この年の日本館では千住博(絵画部門ではじめて日本人として受賞した)や日比野が出ていたが良いとは思えなかった。高山登が参加した企画は全く別のカレルジ宮というワグナーが息を引き取ったというゴテゴテした宮殿で開催されていた。「もの派」といわれる日本の60年代末から70年初頭の作品は極端にこの宮殿に双反し、夏の熱さでくたびれて見えた(菅木志雄のパラフィンは溶け、関根伸夫の粘土はひからびていた)。一応来る前に高山先生に頼まれていたので作品の写真をいろいろな方向から撮る(帰国後それを見て「うごかされてる」と怒っていたが)。全般的に言ってさしものビエンナーレ作品もベネチアの歴史的建造物や美しい景観、そして過去の巨匠達の作品に取り囲まれていると「かるい」ものに感じてくる。本当に自分が見なければならないものは別なものなのではないだろうか?等と感じてくるわけだ。この時はせっかくの「ビエンナーレ」ということで義務を果たさなければならず、せかせかと現代美術を優先的に観てまわったわけだが、おかげで歴史的遺品の多く見逃してしまい大変不満足な日程だった。そこで2001年に最訪しそれを補うべく気楽に歩いた。とくにサンロッコ信者会にあるティントレットの56枚におよぶ大作群は圧巻だった。これだけの大作を次から次へと続けざまに堪能すると美味しいコース料理を平らげた以上の生理的満足感に満たされる。写真はその中でも一番気に入った「ヘロデ王の嬰児虐殺」もの。なによりも中央から右下へ流れる陰影の鋭いラインがすばらしい。のたくる生命のほとばしりを冷酷に断ち切る様で主題の狂気性を芸術的に高めている。

ところでエジプトから盗んできたとも購入してきたともいう聖マルコ(新約聖書執筆者4人中の1人)の遺骨をおさめるためにつくられたサンマルコ大聖堂。サンマルコ広場の顔ともなっているこのエキゾチックな建物の中に入るとある独特な光に包まれる。薄暗い室内は色とりどりの色ガラス、石、マーブル模様、黄金等によって床といい、天井といい、壁といいおびただしく埋め尽くされ、それらの波動が複雑に交差し、荘厳なというか怪し気な空間を形成している(それに加え、戦利品や様々な記念品、遺品が組み込まれ、さながらベネチアのたどってきた1000年の歴史が煮詰まっている感がある)。この様な怨念めいた凝縮度はフィレンツエやローマの古典的、ルネッサンス的、あるいはラテン的明晰さ明朗さ開放感とは全く異なっている(あるいはバロックにおけるある種の組織だった演出とも)。さらにここに夕日が差し込むと中世期のモザイクに乱反射しえもいわれぬ雰囲気に包まれる。この神秘的な光はベネチアのアカデミア美術館にあるティツィア−ノ晩年(絶筆)の傑作「ピエタ」のすばらしい効果とつながる。ティツィアーノ晩年の特徴である荒目のキャンバス、荒い筆致、大胆かつ精妙なマチエール、溶解するフォルム、、による深遠な色彩効果は、僕の直感では、彼もよく訪れただろうサンマルコ寺院のこの独特な光りが影響しているように思える。

クワトロチェント(15世紀)のイタリアで花開いたルネッサンス文化・そのエッセンスでもある絵画芸術は、その後ベネチアで成熟し大輪の花を咲かせたと自分は解釈している。16世紀にはいるとルネッサンスの担い手であったイタリアの各都市国家は次々と周辺の封建国家(フランス、ドイツ、スペイン)の侵略を受け崩壊して行く。ミラノからレオナルドが逃げ、1527年の「ローマ劫略」での徹底的な破壊でローマの人口が激減し、それに続く1530年フィレンツエ共和国包囲戦ではその絶望的な戦闘で3万人の犠牲者を出し降伏。防衛指揮官だったミケランジェロが逃亡しルネッサンスが文字どおり終焉する。そしてそのような野蛮な侵略とその後の支配は、古代とキリスト教との調和。完全性と現実性の統合といったルネッサンス的理念を死滅させてしまった。その性急な破壊はルネッサンス作品の成熟と完成を途中で頓挫させ、異質で屈折した分裂に導いてしまった感がある。その臨界点に故郷を失ったレオナルドやミケランジェロの超人的苦悩と推移があるわけだ。そういう中で唯一ベネチア共和国のみが独立を保ち、かつあいかわらず強大な国力と安定を持続させ、ルネッサンス的世界を保存して行くのは特筆に値する(例えばオスマン‐トルコの進出を食い止めることができた1571年のレパント沖海戦ではベネチアが終始キリスト教連合軍の中心となり先頭となりその主導的役割を果たした)。多くの亡命者を受け入れつつ、封建化や、過度の宗教運動(宗教改革や反宗教改革)に落ち込むことなく共和制を維持し続けることができた。それゆえにルネッサンスの絵画芸術の進化はここベネチアに持ち込まれベネチア的に発展・完成していったと言うことができるだろう。

フィレンツエ系の作風はやはり彫刻的・レリーフ的というかフレスコ壁画的というか、明確で完結した人体の線描とフォルムに終始する。ゆえに硬質な印象で色彩が従になる感はぬぐえない。数学的な比例と調和はあくまでもフォルム至上主義、人間中心主義の中で現実化される。レオナルドダビンチのスフマート技法はその克服、超越としてあるが、もともとレオナルドの本質はフィレンツエ・トスカーナ的系譜からは逸脱していて後継者がいない。一方でベネチア派の絵画はキャンバス地に油彩を基本とした大画面に展開し、ダイナミックな筆触と色彩を生かしたいわゆるペインタリー(絵画的)なものだ。後年その特質の系譜(ルーベンスやベラスケス、マネ、あるいは抽象表現主義の作家達へ)を指して「ベネチアンライン」と呼ばれていくことになるその性質は、フィレンツエ的な幾何学的構築的な絵画やフランドル的細密描写の絵画とも異なる新境地(絵画性そのものの特性を最大限に生かして行く)を開いた。ただ先のティツィアーノの晩年の到達点等を考えるとそのような「ペインタリー」な要素が神秘的な光(ある意味でレオナルド的な)、深い精神性への希求に根ざしているのがわかる。先述の私の師・三井先生がもっとも高く評価する画家がこのティツィアーノだった(特に最晩年の『荊冠のキリスト』)。そして自分自身も以前から同じ考えに至っている。それは理屈で考えても、趣味的レベルでもそういう評価に落ち着いてしまう(もちろん数は少ないと言ってもレオナルドのいくつかの作品はすごいのだが、あのすごさはほとんど現在のジャンル、芸術観を超越して例外・論外となる)。

ペインタリーな魅力はベネチア派の画面の大きさとも関係が深い。共和国の議院が全員集まることができたというドウカレー宮の大会議場の壁面には、世界最大の油彩画といわれるティントレットの『天国』が設置されている。これは大きすぎるためなのかあまり画集に掲載されないのだが、数えきれない程の天使や人間が中空に渦巻いていて凄まじいものである。まさにベネチア共和国の威信の象徴だ。またナポレオンが強奪して現在ルーブルにあるヴェロネーゼの『カナの婚姻』も大きい(ルーブルでも一二を争う大きさだ)。その他ベネチアの公共施設、私邸の壁面、天井は無数の油彩大画面で今なお埋め尽くされている。このような大画面が、よりによって陸地面積の少ない小さなベネチアの街で生み出され、量産されたというのが興味深い。

またこれらの巨大画面の多くが大変流動的な浮遊感を漂わせているのも特徴的だ。フィレンツエの様に視点や地軸が地面にしっかりと固定されていない。よく言われるようにフォルムと空間の境目が曖昧で溶け出しているようにも見える。それでいてフィレンツエのマニエリスムの様な不安や空虚さとは縁遠い。そういえばアカデミア美術館で絵を見ていた時、ミシミシと何度も建物が揺れたのには驚かされた。あの巨大な石造建造物全体が地震でもないのに恒常的に揺れているということ。言ってみればこの街全てが水の上につくられた世界なのであり、それ自体が浮遊しているとも言えるのである。ここでは浮遊感や流動感そのものが「常態」であり現実なのである。それがルネッサンス崩壊後の浮遊感、あるいは天上世界と現実世界の間にある天使的なる中空領域、あるいはイメージと実体(物体や彫刻)の間にある絵画という存在等へ無理なく結びつきベネチアならではの特異な発展を実現したのではないだろうか。

美術の歴史の中でベネチアの役割は20世紀のアメリカが果たした役割と大変似ていると思う。15世紀に花開いたルネッサンスが周辺封建君主国家に踏みにじられたのと同じように、19世紀末にパリを中心に花開く近代美術もまた、第一次、大二次両世界大戦によって手酷い損傷を受けてしまう。その時新大陸アメリカには多くのヨーロッパ系文化人が亡命し、ヨーロッパ系の近代文化が避難、移植され、やはりアメリカ的に発展していった。大量殺戮の現実に近代的理念そのものが傷付いてしまった旧大陸に比べ、戦争の被害を直接受けなかった新大陸では、若々しい活力と自信が文化を支えた。特に20世紀初頭に生まれた抽象絵画において、ある種の進化と完成を実現したと感じる。巨大な画面。溶解するフォルム。強烈な色彩。粗野とも言える筆触。焦点の喪失。流動感。この抽象表現主義のペインタリ−な魅力はほとんどベネチア派の自然主義絵画において果たした革新と重なる。考えてみればベネチアという国は元来ローマ帝国崩壊後に誰も住まない僻地の干潟に住み着いた避難民によってつくられているので、移民の国・アメリカとその起源も良く似ているではないか。

ベネチアの仮面

さてさて話が美術に大幅にそれてしまった。美術以外の雑貨の話をしよう。

パリもそうだったが、かつて一級の美術を生み出した場所では「民芸品」がえてしてあまりさかんではない。これにはおそらく必然的な理由がある。ベネチアのピークはやはり画家チントレットが活躍しティッツアーノがまだ生きていた1571年のレパントの海戦あたりで、あとは少しずつ沈下していった(もっともこの衰退が少しずつ緩やかに制御できたことこそ本当のベネチアの英知と努力のたまものであると塩野は語っている)。現在名所となっている大理石のリアルト橋もかつては大きな船が通れるように羽橋タイプだったそうで、現在のモニュメンタルな造形は実はベネチアの衰退を象徴しているという。そういうわけでここはずいぶん以前から衰退し続け観光地としてのみ在りし日の栄華を保存してきている。そういうところだから現在ここで見られる雑貨のほとんどは「実」を失うことその年期たるや甚だしい。カメオ、ベネチアングラス、各種アクセサリー、工芸、、全てが不健全な虚栄と虚飾に被われており中身はスカスカになっている、というかそういう雰囲気そのものが退廃的で沈む街・ベネチア的な独特な風情を生み出してもいる(しかしその不健全な虚飾は先述した様に本来のベネチアの文化ではない)。その中でも興味深かったのは、有名なベネチア・カーニバルの仮面である。迷路の様な街の各所にこのカーニバル用仮面の専門店が点在している。多くがゴテゴテと装飾がつけられており相当な大きさでがさばるので荷物になる。色彩も蛍光色やキラキラと派手なものが多く、昨今の工業的な軽薄な顔料がよけい目に差し込んでくる。素材は特殊繊維の紙などが合わさられているようで、大きいわりには非常に軽い。どの店も工房も奇抜さを競っているようであるが、一様にこけおどし的、人為的で褒められたものではない。そのわりには作り手の主張らしきものが強くあり、みんなそれぞれアーティストかぶれし、どうでもよい技量を競いつつ、だいたいが一点もので値段も安くはない。いわゆる悪い意味での「伝統工芸」になっている。

二度の滞在の間うろうろと良いものを探し回ったのだが、例のごとくなかなか許せる品に巡り合えなかった。結局どこそこの店先に吊るされていたもっともシンプルで、もっとも汚れていた白い仮面を購入した(イラスト参)。これは「ノーズ」と呼ばれる伝統的なタイプなのでへんな現代人のアレンジがなくて助かった。店の人間は白色で汚れたところを塗り直してくれた。話によると本当はこれに様々な装飾を付けるのであって、これはその下地の段階だとか。白一色の仮面も少なからずあるにはあるのでこれは眉唾だろう。二度目の訪問でこれの対になるように鼻が天狗の様に長くとんがった白一色の仮面を買ってきたが、二つ並べてみると後者が甚だしく見劣りしてしまい人の見えないところにしまいこんでしまった。現在では陶製の濃いレッドの別形態の仮面と対にして部屋に飾ってある。ベネチア海軍の旗艦は全身赤一色だったそうで、この白と赤の組み合わせになかなか満足している。

パドゥバの巡礼土産

自分とキリスト教

赤毛のアンを読むと少女時代の夢に宣教師と結婚して遠い海外に赴くというのがある。遠い異世界への好奇心、理想世界拡張への期待と困難辛苦の自己犠牲とその陶酔感。なるほどそういうこともあるものかと思ったものだ。高校がキリスト教系の学校だったので、よくその「宣教師」なるものがやってきて長い説教を聞かされた。そのほとんどが悦にいった嫌味なものだった。

ちょうど先日もどこかの牧師がやってきた(現在、自分は母校で週数時間美術を教えている)。朝、学校に早く着いてトイレに行くと「今日はイエス・キリストが復活した日です。その復活を祝ってイースター礼拝を行います。***教会の**牧師をお招きしました」とアナウンスがはじまる。礼拝堂での一部始終が放送を通じて全校に流されるのだ(ちなみに美術室だけはこれが嫌なのかスイッチが切られている)。やがて賛美歌がはじまり数千の男子のみによる寝ぼけ声が聞こえてくる。うわごとの様に息絶え絶えの奴隷の合唱。続くつまらない説教。イースター礼拝などともったいつけてもいつもとなにもかわらないじゃないか。内要0、01パーセントの空虚な儀式。まだ16歳だった春夏秋冬、これを毎日毎朝無理強いされてきた自分は実に可哀想だった。そうして20年以上たってまだここに居る自分は可哀想を通り越して実におめでたい。ジーとトイレの壁をにらみつつ思いつめる朝。寝不足で目が痛い。

ところで一度だけこの空虚な礼拝儀式に激震がはしったことがあった。学生服で黒々と埋められたこの暗い「男」空間・礼拝堂に魂の鼓動が響きわたった。あの瞬間のことを最近よく思い出す。当時の日記から以下少々長くなるがそのまま抽出してみよう。

1984年12月16日。

「テストが終わって数日後の3日前あたりだったと思うが、ある一人の人物が、我が校に講演しに来た。ときどきいろんな人が来るのだが(古くはあのヘレンケラー女史も来たそうだ)いつも寝ている。しかしこの時だけはべつだった。はじめのうちは眠っていた(なにせ前の晩2時ころまで勉強していたのでひどく眠かったのだ)。耳だけは『入ってくるものはかってに入れ』の状態にオープンにしていた。はじめ、ガミガミ関西ナマリでがなりたてている品のない声が耳に入って、頭をす通りして行くのを感じた。いつもはここで気がつくともう講演は終わっているのであるが、何度もいうようにこの時はちがっていた。しばらくするうちに耳に入ってきた言葉が頭の中から出て行かなくなった。なんでもこの男は30年以上も身体の不自由な人のめんどうをみてきた人だとわかった。話を聞くうちにどうしても、どんな人か見たくなり、頭を上げて目をこすってみると、生物の先生にそっくりの中年男子が教壇の前に立ってマイクを手にがなりたてている姿が目に入った。顔は見えなかった。ここで彼の言葉をまじめにとらえようとかってに頭が作動しはじめていた。彼の言ったことはたくさんあって書くときりがないので心に残ったものだけ書きとめることにする。彼が弱いもののめんどうをみるようになってから30年間、とても貧乏したそうで、ざんぱんを集めて毎日の食をつないでいたそうだ。彼はそれがもとで片足が曲がらなくなっているそうだ。自分の子にも身体障害者(知恵おくれ)の世話をさせているそうだ。子供にはいつもこう言うそうである。『おまえは今の世の中で善を行えば損をし、悪を行えば得をし楽になれるが、おまえがどのように生きて行こうとも自由だが、今のこの世では善を行う人が必要なんや』。その他、彼は『おしん』の批判をした。おしんの醜い商売根性を指摘し、貧しいものにもっと慈しみをと。『しかし現実はこんなことをしていたのでは負けてしまうだろう。しかし私はこのようなことを叫び続けたいのです』とか言っていた。『この中の100分の1いや1000分の1でも、私の言ったことを実行してくれる人がいれば未来の日本は明るいでしょう』と言った。ぼくはむねをうたれ、ぼくこそその1000分のひとりになってやろうと決心した。彼のうったえにぼくは涙がでてきそうになったのでもうやめてくれとさわぎたくなるほどだった。終わってみんな教室に帰るとボーとしてしまっていた。あまりにも衝撃が強すぎたのだった。来る先生、来る先生みんなその影響を受けていた。氏家などは、彼を『聖書から抜け出した男』と評してひとりでよろこんでいた。彼に言わせると我が校の牧師や世間一般の雄弁家などは自分に自信がないのでその埋め合わせにぺらぺらよくしゃべるのだそうだ。自信がないとはつまり自分で言ったことをさっぱり行動に移せないのである。その点この講演をした男はすべて自分の行動したことに基づいた、真実の話ぶりで、直接ぼくらに矢をはなってきた。この日、学校の雰囲気はいつもとちがっていたように思われた。ひとついやなことにこの講演の後すぐ、田口校長が出てクリスマス献金のどうのこうのとしゃべりだした。ぼくはとてもはらだたしかった。また次の日、聖書の武井が、昨日のあの男とは古くからの友人で、、、、と、またお得意の自慢話をはじめたのでかわいそうになった。武井のように自尊心のかたまったやつは毛唐に思えた」。

この幼稚な文は自分が高校2年生の時もので、なぜかその日記帳はこの記述で終えられている。その後大学に入るまで一行も日記をつけなかったことになる。その意味でもこの日の出来事は自分にとってなにか特別なものだったようだ。この日の「決心」・「1000分のひとりになる」決意はいったい何処にってしまったのだろう?その「戒め」の意味において大変恥ずかしい記述であるがあえてここにしるしておくことにした次第である。

この1984年12月16日以後、シュバイツアーや内村鑑三等を読みつつも、大学受験という現実的な問題に飲み込まれ、この「決心」は後回しにされながら意識下に押し込まれてしまったようだ。気がつけば美術の道に入り、自分の好きな絵を書いたり、張り子を集めたりと全く逆の人生を歩んでいる。そもそも蚊に刺されたり、汚いところで寝たりすることを避け、他人や社会と関わることに消極的な自分においてあのような「決断」はまさに身の程知らずの「若気のいたり」としか言い様がない。

それでも辛い時には何処からともなく脳髄の中で賛美歌が流れ出すのも事実である。理性はキリスト教にやられなかったが心のひだが半分汚染されてしまっているようだ。十代に培ったものはなかなか抜けきれない。絶望的逆境に直面しての英雄的自己犠牲的行動、一種の宣教師的ヒロイズムというものが自分の心のひだをとらえて離さない(賛美歌の得難いところはおそらくこの特有の原罪とか被害者意識からくる悲愴なヒロイズムだと感じる)。時にこの宣教師的情熱(あるいはこれはプロテスタント的エイトスだろうか)ほど他文化の他人にとって迷惑なものはない。なにしろはね除けられればはね除けられる程増大して行くのだから。

その後「統一教会」に潜入し論戦を繰り返したり、大学の「聖書を読む会」の足を引っ張っぱろうとして嫌がられたりと常にキリスト教が気になり続けてはきたのだが結局入信することはできなかった。しかしよくよく考えるとその本質というか情動というかエイトスは16歳のころとあまり変わっていないような気もする。「美術」というものを試行する。それもこの極東の枯れ野で。あるいはこのホームページ・「人芸品」をなんとかしようとする。こういう報われることのないいとなみのベースには、おそらく高校生の時に誓った「1000分のひとりになる」決心が形をかえて生き続けている様にも思える。

パドヴァの街で

パドヴァの街で

キリスト教と美術。両者は不思議な関係だ。本質的に矛盾するようでいてお互い手をつなぐこともあれば深い影響関係のもと新しい化学変化を生じさせることもある。その両者のもっとも幸福な結合・調和は、例えば13〜14世紀フィレンツエの画家ジョットに観ることができるのではないか。特にそれは彼の壁画で埋め尽くされたパドヴァのスクロヴェンニ礼拝堂に具現していると言えるだろう。はじめてイタリアを訪れた1995年、この礼拝堂は修復中ということで見ることができなかった。しかしフィレンツエのウフィッツィにあるジョットの聖母子像を観てとても感銘することができた。これほどに図版と異なる印象を受ける画家もめずらしい。下地のテ−ルベルト?という薄緑が図版だと黒ずんで濁るのにくらべ、本物では美しい発色をしバラ色の肌を優しく際立たせている。また後代の「タブロー絵画」と異なる物質感が強い「祭壇画」という形式において、ジョットの率直で強固なフォルムや構成がとてもよく引き合っているのが解った。ジョットはルネッサンスへの先駆け、過渡的作家というニュアンスではなく、キリスト教絵画における一つの完成型ととらえるべきだ(その証拠に彼の死後100年以上もその画業を凌駕するものが現れなかった)。2001年2度目の機会がおとずれ今度こそはと意気込みいさんでスクロヴェンニ礼拝堂のあるパドヴァの街に向かった。

昼過ぎにベネチアから電車に乗り30分少々でパドヴァに到着。半日で観光し再び夜までにベネチアに帰ろうというのだから慌ただしい。駅からスクロヴェンニ礼拝堂へ歩き始める。パドヴァという街は大変古くから栄えたガリレオ・ガリレイゆかりのヨーロッパ屈指の大学の街である。しかしさすがにベネチアと比べると雑多な感じが気になってしょうがない。車やアスファルトをひさしぶりに見るとなんだか嫌な気がする。道路の敷石も途切れがちで肌理が荒く後付けの作意性が感じられる。ベネチアやミラノやフィレンツエの敷石の密度にはかなわない。やはり2流の街ではないかとはじめは思った。しばらく歩いた後ようやく目的のスクロヴェンニ礼拝堂へ到着。胸は高鳴る。遠足か何かだろうか、子供達の集団が幾重にも押しかけている。嫌な予感がする。入場口へ行くと隣の建物でチケットをもらってこいという。もらいに行くと事前に予約しないと購入できないと言われる。「まさか!」「日本からわざわざ来たのに!」と言ったニュアンスを連発するも相手は首を横にふるばかり。「明日はどうだ?」と聞くと、一週間は埋まっていてダメだと言う。「このおお、、もったいぶりやがってー!」と怒りが込み上げてくる。礼拝堂の周りをうろうろする。この古びた石壁の中にあのジョットの「青」があるのだと思うと、野蛮な黒い衝動が頭をもたげその壁を足蹴りしたくなるも本当に壊れそうな壁なので踏み止まる。ここに来るためにわざわざ北イタリア中心の日程を組んで来たのに−。意気消沈しつつ街の中央ドーモ広場へとろとろ歩く。有名なポルティコ(柱廊)を何度もくぐるがどうということがない。サローネは立派なものだがインドの技術を採用したという鉛性の屋根が単なるトタンに見えていまひとつの感じだ。入口が見つからないので外から眺めるだけだった。帰国後その中にガッタメラ−タの馬の木製試作品があるという話を思い出したが後の祭り。ドーモウ(大聖堂)は予想以上に大きなものだがファッサードが未完で味気ない。カフェでジェラードを食べ一休み。気を取り直してドナテロのガッタメラータを見に聖アントニオ教会へ向かう。ドナテロは私の最も好きな彫刻家である。ほとんどはずれがない。受験デッサン用のセッコウ像で有名なこのベネチアの傭兵隊長をぜひとも見ておきたいと思った(かつてはこの地域もベネチア共和国の支配下にあった)。途中ヨーロッパ最古といわれる世界遺産のパドヴァ植物園があるが、もうだいぶ陽が傾いてきていたので寄らずにす通りする。後日これも惜しいことをしたと後悔する。

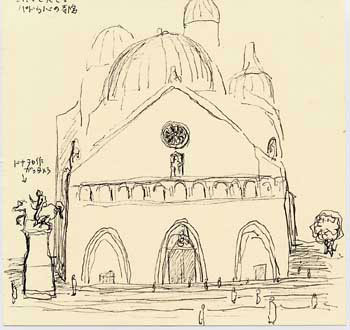

聖アントニオ教会はその名のとおり聖アントニオという聖人の墓があり彼を祭るキリスト教の一大聖地である。教会へ向かう道は巡礼路として独特の雰囲気をかもしだしている。道の両はじにはびっしりと巡礼土産の店や屋台が軒を列ねている。イエス、マリア、天使等の他にはやはり聖アントニオの像やイコンが多く売られている。またここの名物である絵ロウソクも大小様々ならんでいる。私は天使のレリーフと聖アントニオの写真立て、そしてイラストの絵ロウソク等を購入した。絵ロウソクには聖アントニオが幼子イエスを抱いている図とここの教会が描かれている。どれもこれも大変チィープで「キッチュ」なものだ。普段はまず買わないのだが、キッチュな品もこのぐらい手軽なものになるとあっさりしていてよほど嫌味ではない。この中世期以来続く巡礼路の土産群を見ていると、自分の母校におけるプロテスタントの禁欲空間とあまりにも異なっているのに驚かされる。何処を見ても顔や人形ばかりでなぜか心が和む。キリスト教という同じ宗教とは思えないほどかけ離れた世界だ。巡礼路の終着点には聖アントニオ教会の威容がそびえる。ちょうど夕日を真正面に受け金色に輝いている。あまりの美しさに言葉がでない。バラ色の石材に西日が当たると鮮やかなオレンジ色に発光する。またその形態は三角形、円、方形、ドーム、塔が各々大胆に際立たされながら複雑に組み合わされた不思議な建築だ。近づくにつれその大きさに圧倒される。これほど大きな包容力をそなえた正面を持つ教会建築ははじめてだ。ちょうど中ではミサが行われ、美しい賛美歌を聞くことができた。この教会の前面に置かれているというドナテロの『ガッタメラ−タ』だが、よくよく見るとちょっと様子がおかしい。それもそのはずでこれはレプリカで本物は既に博物館に運ばれていたのだった。

結局ジョットもドナテロも見ることができなかったが最後にこの美しい教会に出会うことができたのは本当に幸運だった。こういうものが街々に隠されているイタリアという国は本当に素晴らしい。百万遍の偽善的な説教を聞くよりも、この美しく高貴な教会を一目見る方が何倍も尊いだろう。造形は嘘をつくことがない。この嘘をつくことのない造形と16才の自分がした「1000分のひとり」の決意は遠いところで引き合っているような気がする。聖アントニオという人物がどのような人だったか詳しくは知らないが(中世に活躍したポルトガル人説教師でこのパドヴァで没し、死後この地を訪れる人に様々な奇跡が起こったという)、あの日自分の母校にやって来た男に比べどうだっただろう?などと考えてしまう。はげ上がった頭と関西訛りと引きずる足にステッキといういでたちしかわからないあの名前の無い男。一方「聖人」に列せられ墓所には美しい寺院が建ち毎日多くの信者を集める聖アントニオ。人の運命はわからぬものだがこの待遇の差はなんだろう。極東の彼にはこのような美しい教会は遺されないだろう。もしかしたらそういった「もの」は、「ものをつくる」道を選んでしまった自分の様な人間の使命として後世へ受け継がれていくと考えるのはごう慢だろうか?。あの日の名前のない男の説法とこの夕日に輝く美しい寺院の残像は、自分の中でしっかり結びつく。今後それは自分をして何を生み出さしむるのだろう。

パドヴァの街は大変奥が深く地味豊かであるのに痛感させられた。この日歩いた道程は幹線部分を少し通った程度で、奥の方にはほとんどは足を踏み入れられなかった。夕暮れ時の通りには家路に急ぐパドヴァ大学の若者達が溢れ、道々のレストランテはディナーの準備に余念なく、椅子を出したりテーブルクロスを布きなおしたりうまそうな匂いを漂わせながら大変活気づいていた。もしも自分がこの街の住人でいつものようにその辺のテーブルに腰掛け、美しい夕暮れをのんびりと眺めつつおいしいアンティパストに舌鼓を打てたらどんなだろう?とふと感じた。旅行者である自分は足早にそれを横目に通り過ぎ、慌ただしく定刻の電車に飛び乗りこの街を後にする。たが自分はジョットを見にまたここにやってくるにちがいない。