「還流」というイメージをめぐって―1

ひとつは文字通り「流れが還ってくる」といった広義のイメージである。

そこには、収拾された事物が、東日本大震災の津波を経た被災物であることも関係している。海―水の流れが低い方から高い方へ戻って来る―いわば端的に津波を指示しているわけだ。

さらに、誤解を恐れずに言うとすれば、一度流れ去った津波・海流というある種の驚異的な力を、再び思い出し、物理的にたどろうとするということでもある。

津波の威力で変形してしまった看板や外壁は、その津波の水の力、流れを刻印している。ものに刻まれた痕跡をたどって行くことで、「水―力」の通り抜けた道筋を、再び目に見えるように浮き上がらせようとしているとも言える。津波で押し寄せてきた膨大な水は、海に戻り消え去ったが、事後のこされた被災物の痕跡をたどりながら、ふたたび津波を別な物体の、言わば「器」の中に具現化して留め置く。呼び戻し具現化しながらひとつの波動、あるいは構築物、あるいは場として、昇華させる。流れ去ったものをふたたび還す。還らせた流れは、水(液体)ではなくて物(固体)となる。

二つ目の語意は、化学用語としての還流という意味だ。

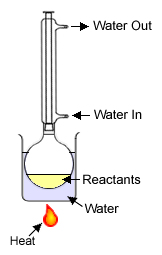

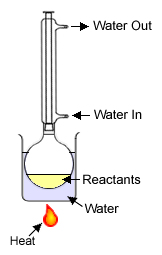

そもそも化学における「還流」とは、加熱によって生成する 蒸気を凝縮させ液体とし,もとに戻す操作を機械的に連続して行うことをさす。一般的には溶液をいれたフラスコに冷却器をつないで加熱することで達成される。この場合、溶液は沸点で最高度に熱をおびながら、その量と濃度を持続し続ける。

いわば熱せられ揮発化して拡散消滅してしまうのをふたたび冷やし、ものとして(液体として)とどめおこうとする。たえず循環し続けながら、それが平衡状態でもあるという究極の存在形態。

沸騰揮発化―破壊・拡散・消滅でもなく、冷却液化―創造・物体化・完結・遺跡でもなく、破壊と再生が沸騰点で同時並行的に循環し続ける状態。これは自分が希求する表現の在りように繋がるものである。

いわば「還流」は、この両方のニュアンスが込められており、収拾した事物の具体的な性質からも、あるいはもとになっている根底のコンセプトからも、この「還流」という語句が選ばれているのである。

破壊と再生が同時並行的に循環し、沸騰点であり続ける状態。

最高度の熱を帯びながら、ものが消滅してしまうほどの最高度の激しい破壊と、一つも欠けることなく全存在が生み出される最高度の創造(再生)。この変容が 絶えず全く同時に引き起こされ続け、しかも終わりなく永遠に続いていく状態。

全体としては、何も増えず、何も損なわれない。しかし内部では一時も留まることなく動き続けている。

さながらこれは、インドの破壊と創造をつかさどる神―シバ神を連想させるだろう。

破壊と創造。死と生。その果てしない繰り返し―輪廻の輪を、踊り続けるシバ神のイメージ。何も増えず、何も損なわれないという意味合いは、何もかもつくり出し、その何もかもを破壊する行ないに絶えず反転していく。そこにはただ踊りだけがある。激しい終わることのない物質の踊り。生と死、創造と破壊を同時に具現するシバの存在は、二元性を統合することで、一元論的世界観を啓示する。この踊りのリズムこそ宇宙のリズムであるとされている。

何も生み出さず、何も損なわず、、、。

何の意味も無い―目先の意味を見出そうとせず、ただ物質のドラマとしての循環だけがある。ここで意味や目的やましてやコンセプトなどという人間(作家)の思惑は、問題にされないのである。

この循環の輪は、創造としての「作品」を相対化する。もっと全体的な存在である。

作品を超えるメタ作品のモデルとして考えられる様に思う。

それぞれの存在にはそれぞれ異なった沸騰点がある。

つまりそれぞれの存在には、それぞれ固有の「平衡」ポイントがあるとイメージできる。

そのポイントをズレると、たちまち平衡状態を失い、液体の量が減ったり、凝固してしまって、循環が止まってしまう。

これは、自分の仕事―「なおす」作業に照らして見てみるととても示唆的である。

それは、「なおし」の平衡バランスが狂って、ただの破棄された欠片であるか、あるいは無理やり捏造された人工物(作品)のどちらかに偏り、そこにとどめられてしまうということだろう。

それぞれの事物がそれ自身で持っているはずの平衡ポイントを探し出すこと。その事物が消滅と生成の瀬戸際にあるもっとも輝く地点としての平衡ポイント。そしてそのポイントを維持し固定化させようとすること。自分の「なおす」作業は、つねにそうでなければならない。

それぞれの物がそれ自身に所与しているはずの、もっともそれらしい姿――唯一無二の固有な姿を浮き上がらせることを表している。これは、無為無策で自ずからできるわけでも、人為的に創作されてできることでもない。我々は、ある種の「装置」ともいうべき仕組みをつくり出し、理想的な状態でその装置を運営することで、それが達成されるはずなのだ。