はじめに

世界広しといえども出雲大社ほど奇怪な建造物はまずない。

世界広しといえども出雲大社ほど奇怪な建造物はまずない。それはほとんどあり得ない不可能な建築物でありながら、日本史上最大級の構築物であり、あえて言わせてもらえば世界史上唯一無二の「ファンタスチック」な造形物でもある。

とはいえ現在その本来の姿を見ることはできない。あくまでも想像の産物なのだが、、(現在の出雲大社社殿は江戸期の再建であり似て非なるものである)。しかしその「想像」は近年限りなく現実味を帯びてきている。非現実感と現実感がこれほどまでにせめぎ合う造形物は他にないだろう。

現在の出雲大社本殿は高さが24メートルあり、断トツで日本最大の神社社殿であるわけだが、鎌倉時代ではその倍の48メーターあったという。当時の東大寺大仏殿(現在のものより大きい)よりも高く、日本一の高さを誇っていたらしい。研究者の間でもほとんどそれは信用されず、物理的に不可能だと考えられていた。しかし、古代の伝説によると、もともとはさらにその約倍の96メータ―あったという。そうなってくるともう正真正銘の「神話」でしかない。

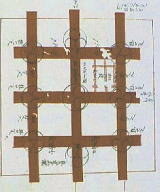

ところが21世紀になって、その証拠となる柱が出土してきたのである。直径1,4メーターある大木が三つ巴で直径3メートルを超える太さとなって、、。まさにそれは伝説のとおりのものであり、史的資料を裏付ける姿だった。3本の大木を加工し金輪で一本に固められた柱(このような柱が3本も出土してきて、現在発掘は止められているとのこと)として所定の位置に配されていた。

現在では、発掘された柱や様々な資料、古くから伝えられる図面、当時の歌などを基に様々な模型が作成されている。

その姿(48メートル版)を見るとちょっと信じられない気持になる。

なによりも垂直にそそり立つ柱が凄い。大社造特有の棟持ち柱(宇豆柱)が地面から屋根まで一続きに貫いている。 このイメージは新鮮である。まるで柱の方が主役で、太く大きな柱上方に「小屋」がかけられている様な趣でさえある。見ようによっては天上の神殿というよりは、天に捧げられた供物―串刺しにされた生贄

のようにさえ見えてくる。

のようにさえ見えてくる。何か太古の野生の驚異的な力動を見るようだ。さながら、子供のころに見てはいけないものを見てしまった様な恐怖、、例えば、、飼育していたカマキリが共食いしている姿を突然見てしまったようなショックを思い出す。

その垂直の力に対して、100メーターはあるかという長い長い橋の参道の斜線はいかにも優雅でありまたロマンティックだ。

この天の神殿へ昇りゆく橋は、神殿への集中度を高め、上方への大きな吸引力を生み出している。

残念ながらこのようなダイナミックな姿は、現在の出雲大社にはほとんどみられない。本殿の前に拝殿が置かれ、さらにはいろいろな邪魔(記念写真撮影様の台や看板などなど)があり、正面中心軸の聖性が大いに損なわれている。また本殿正面入口には雨除けのためなのかわざわざ屋根が取り付けられており、大社造の見せ所でもあるはずの棟持ち柱が見えないのである。今の出雲大社はゴタゴタと巨大な量感がひしめき合って滞っているように見受けられる。

神話

それにしてもどうしてこのような建造物が、しかも「中央」から遠く離れた出雲の地につくられたのだろうか?

よほどのことがない限りあり得ないことだと推定できる。その「よほどのこと」とは何だったのだろうか?

出雲神話が強く反映されている古事記では以下の様な出来事が語られている。

「国譲り」

高天原の天津神は葦原中国を支配しようとして、再三にわたり使者(軍勢?)をさしむけたがうまくいかなかった。

高天原の天津神は葦原中国を支配しようとして、再三にわたり使者(軍勢?)をさしむけたがうまくいかなかった。やがて建御雷神を差し向けることになる。葦原中国を支配している大国主命の息子である建御名方と力比べをし、建御名方の腕をつぶし勝利する。大国主命は支配を受け入れ、服属の条件として、高天原の天津神達の神殿に負けない様な高い住居建設を要求する。この建築物が現在の出雲大社の起源であるという。

この話をどのように考えるか、昔から様々な説が唱えられてきた。

文字通りこの地の土着の神―種族が大和勢力に服属させられるエピソードとして。または大陸からの侵略を物語るものとして、あるいはそのような具体的な事例としてではなくて、ひとつの「国家」支配体制確立のシンボルとして、、。

いずれにせよそうとうに強力な勢力がこの地方にあった事は事実の様で、おそらくそれはこの地方が古来から日本を代表する鉄と銅の生産拠点であったことと関係しているだろう。国土のどこにも見当たらない破格のスケールの神殿型神社の建設といい、様々な世話(わざわざその専属として神官が高天原から派遣され以後今日まで継続しているという―この家系(出雲国造り家とその子孫の千家家、北島家)は天皇家に継ぐ長さと格式を持っていることになっている)の尊重といい、支配者側の大和側がそうとうな配慮と気配り、ある種の「負い目」の様なものすら感じられることが注目される。

おそらくこの土地から生み出される鉄や銅は、大和政権にとっての最重要な資源であり、テクノロジーであり、まさにその力の源泉であったのだろう。大和によるこの列島最初の(そうして唯一の?)政権樹立は、出雲地方の協力がなければありがたかったにちがいない。それはだから単純な支配/従属関係ではなく、むしろ継続する連携協力関係に近かったのかもしれない。そうでもないと、出雲神話の大きなウエイトや、出雲大社のスケール、さらには近年出土したという出雲・荒神谷遺跡のおびただしい数の銅剣、銅鐸の説明はつかない。後述するように出雲大社は歴史上何度も倒壊し、何度も同じ規模で復元され、およそ数百年はその規模を継続させてきている。だから一過性の思いつきとか、一時的な富の供出で偶然生み出されたものではなく、継続的な何らかの深い理由、そうでなければならないメカニズムがあったに違いない。

それにしても「おとなしくするから、高天原に住む天津神(あまつかみ)達のそれと同じような大きな神殿をつくれ」という要求は、ある土地を切り開き開発する時に、もともとのその土地に神を「祭り上げ」怒りを鎮めようとするような、今日にまで続く一般的な風習と結びついてもいる。基本的には家を建てるときに行なう通常の地鎮祭などと似通っている。というかもしかするとその様な土地をめぐる「占有」と「祭り」の原点が、この神話に表現されているのかもしれない。それがまさに「国家」スケールで大々的に象徴的に取り仕切られてきたとも考えられる。まさに国家創設に直結する象徴機能の中枢を担う装置として存在してきたのだろうか。この出雲大社こそ、この列島史上、国家体制確立と同時に生み出されてこざるをえない、全ての被支配者、被支配地のシンボルであり、身代りとなってきたと想像することが可能だ。

その意味でも大和―「天津神」に対する列島国土―「国津神」の総本山がこの出雲大社なのであり、八百万の神が神無月にここに集合することになるのだろう。

そのようなシンボル、土着的な国津神の神殿がどうしてこのように際だって「高く」、「天津神」の神殿を模倣し、天空を志向することになったのか?また志向せねばならなかったのか?皮肉なことのようでもあり大きな謎であり続けている(実質的な「天津神」・アマテラスの伊勢神宮の方は低く小規模な建造物なのにもかかわらず)。

巨木信仰

伝説どおりに復元された出雲大社の姿は、通常の神社建築としてのイメージを壊してしまうことについて冒頭触れた。

伝説どおりに復元された出雲大社の姿は、通常の神社建築としてのイメージを壊してしまうことについて冒頭触れた。そこでは社殿よりもむしろ柱の方が主役になっている。巨大な柱に住居が突き刺さっているように見える。まるで木の上に何か生贄をかけたように、、。

このようなイメージは例えばゲルマン人の巨木信仰を思い出す。

紀元9年ゲルマン諸部族連合軍は、初代皇帝アウグストスの派遣したローマの精鋭3個軍団数万を「トイトブルクの森」で打ち破り全滅させた。今に語り伝えられるドイツ救国の英雄的戦いである。その約7年後トイトブルクの森を訪れたローマ軍は、そのかつての戦場の状況に驚いたという。いまだ手つかずの、無数の白骨化したローマ兵の死骸が散乱したままに、しかも一説には多くが木の上にかけられていたという。かつてゲルマン人は生贄(敵兵)を木の上にかけたり吊るしたりして、神に捧げるという習俗を持っていたようである。

巨木信仰―生贄、、。 出雲と言えばヤマタノオロチに捧げられた人身御供をスサノオノミコトがやめさせるという神話を思い出すが、古代出雲大社の奇異な姿は、どこかこのような連想をゆるしてしまう。

そういえば建御雷神に負けた大国主命の息子・建御名方は、現在の諏訪地方に逃げ込んだことになっている。この地方では有名な諏訪大社の「御柱祭」がくりひろげられ、まさに巨木信仰のメッカであるのも偶然とは言えないだろう。

そうして、諏訪大社ではおびただしい野生の動物が生贄として捧げられている。その捧げられ方がまた串刺しにして神前に並べられる(現在は剥製を持ちいるらしい)。

さらに言えば出雲神話の中で大国主命の最初の妻ヤガミヒメが、生妻スセリビメを恐れ、息子を三つ又の木にのせて捨ててしまという物語もある。

さらに言えば出雲神話の中で大国主命の最初の妻ヤガミヒメが、生妻スセリビメを恐れ、息子を三つ又の木にのせて捨ててしまという物語もある。巨木信仰と天へ向かう志向性と生贄の捧げ方にはある一連の必然的な関係があり、この出雲大社にもそれが色濃く流れているのではないだろうか、、。

というのは、大部分見かけ上の想像にすぎない。

ただ、物理的な特徴としても、出雲大社の中央に配されるもっとも太いといわれる「心の御柱」の存在を忘れるわけにはいかないだろう

この柱はなぜか屋根を支えていないのだという。つまり構造的には機能していない、ある意味純粋な柱として中央に立ちあがっているのだという。この柱の存在は端的に、出雲大社が単なる「普通」の建築物ではないことを物語っている。同時に巨木―御柱信仰が流れていることを暗示する。

大社造と同じに古い形態を伝えているという伊勢神宮でも、内宮下部に構造上無関係な「心の御柱」が立っている。ただしこちらは大変短く小さい。覆いの小屋がかけられている。もともと式年遷宮で立て替えるために空けておいたとなりの敷地にまず立てられる柱だという。一種の依りしろではないかとされる。

出雲大社においてはこの「依りしろ」が、構造体としての柱と並び立てられ、同化しつつしかし「建築」に参加しない。この不参加の柱は、前面の、建造物を持ちあげ貫いているような棟持柱と際だって対置され、大変興味深い。

もともと大社造の古いタイプの神社形式では、柱は直接地面に突き刺す掘立柱であるとされるが(現在の出雲大社では礎石にのっている)、ある調査では柱の埋め込まれた地面の周りにはぎっしりと石がつきつめられて発掘されてきているという。一説にはもともとの名前の「杵築神社」の名の由来は石で「築く」ところからきているのではないかという。さらに、調査では発掘された巨木の柱は朱塗りで着色されており、当時は全体が朱色の建造物だったことが想定されている。無垢な自然木を掘立で立ちあげるという自然崇拝的なイメージと相反することになる。

そのような点を考えると、最も古い様式を伝えるというこの出雲大社の建築物自体どこか異国趣味的な雰囲気がしてくるのである。一説にはこの金属地場産業に秀でた出雲の豪族自体が渡来系であって、「国譲り」の神話は渡来系の種族が後発の別な渡来系種族に服属するというはなしであるとするものもあり、真相は定かではない。

自然に壊れることの意味

掘立柱の場合、保存が利かないので、基本的に立て替えられることを前提とする。

出雲大社も言い伝えでは60年周期で立て替えを行なってきたそうだ。中世にはしだいにこの立て替えが滞るようになり、とりあえずの仮殿ですまされ、その仮殿の修復すらままならずに、仮殿が本殿になってしまって現在に至っているようである。

その上で、出雲大社の場合、特徴的な問題として、構造上の理由からなのか、頻繁に自然に倒壊してしまうということがある。

倒壊のたびに何度もつくりなおされたという記録がたくさん残っている。確かにちょっと見てみれば側面側がいかにも弱くみえる。

古代では横木を組むのが技術的に難しく、いわば柱に穴を開け横木を組み込む「貫き」の技術が無かったとされており、出雲大社の9本の足がどのように固定化されていたかは謎なのだとか。磯崎新によれば、もしも横木でしっかりと固定されていなければ、垂直軸の動勢はさらに際立たされるが、ゆらゆらと揺れたはずで、それもまた興味深いとしている。

史実では平安中期から鎌倉初期の200年間で、倒壊だけでも7回記録されており、その他破損を入れればほとんど20年以内で造り替えしていた計算になり、式年遷宮の必要もないほどであったことがわかる。

問題はこれほどの巨木を何度も調達して何度もつくりなおすというその継続の意志であり、同時にかならず倒壊せざるをえないのに、その無理のある構造をつくり続けるというその意味である。

問題はこれほどの巨木を何度も調達して何度もつくりなおすというその継続の意志であり、同時にかならず倒壊せざるをえないのに、その無理のある構造をつくり続けるというその意味である。そもそもこういう無理のある建造物は、先述したように、ときたま特異な支配者の意志によってつくられることがあっても、一度壊れたらそれまでであり、継続されるはずは無く、したがって現在地球上にそういう「無理のある」建造物はほとんど残されていないのだと言える。つくりなおされ継続されるとすれば、その建造物の根拠となる神話がある一定の共同体に、長期的に維持されていなければありえない。

48メーターの高さを維持していた、鎌倉武家政権樹立期ぐらいまではかろうじて大和政権―出雲神話の世界観が生きていたということだろうか?

もしかするとこの無理のある高層建築物は、自然に倒壊することがあらかじめ想定され、織り込み済みだったのかもしれない、と、考えることもできる。

最初から「永遠」の持続を顧慮しない造形―建造物として考えられていたとすれば、そのアンバランスもうなずけるだろう。むしろ「永遠」の呪縛からときはなたれることによって、当時何処でも不可能だった斬新な造形、実現しえない空想上の建造物―天空の神殿―を一時的にしろ現出させることができたのではなかったか。そして、それを繰り返して復元すれば(「つくりなおす」という文化としての前提が備わっていれば)、その空想でしかありえなかった建造物が「継続」され、現実のものとすることができるようになる。それゆえにかこの建造物は他の何にも似ずに神話さながらにどこまでも夢想的でいられたのかもしれない。

そう考えるとこの「システム」は優れてユニークかつ創造的可能性に満ちていると言える。

あらかじめ自然倒壊をセットしていることにより、倒壊を恐れずに、今まで世界中のだれもが実際につくりえなかった想像的―創造的な造形を立ち上げ、しかもその非現実的建造物を継続していくことができうるのだから。

自然倒壊とその再生があらかじめ織り込まれたシステム。

これはやはり日本の神社社殿というものが、元来その永遠性を志向するものではなく、定期的につくりなおされる、メンテナンスされるという一種の「仮設的」な特性を背景にすることによって、初めて可能になる「システム」だったのではないだろうか。

まさに「自然倒壊型・遷宮」ともいえるもので、伊勢神宮の「式年遷宮」がどこまでも起源の「原型」・「らしさ」を若々しく今日まで持続するのに貢献したとすれば、出雲大社のそれはいわゆる「絵に描いた餅」の想像上の世界を現実化し今日まで伝え通したということだろう。

結果として、伊勢は起源を保存し、出雲は創造力を保存したのである。

伊勢の式年遷宮のイメージは、例えばそれは動物たちが「冬眠」という人間には思いもつかない方法で、定期的にやってくる過酷な季節をやりすごし、生命をつぎの周期に継続させることができているのに近い。生命活動を自ら最低限に低下させることによって(仮死)―自ら建築物を破棄することによって―かえってその生命を生きながらせようとする。

一方出雲の「自然倒壊型・遷宮」のイメージは、力いっぱい後先のことを考えずにあらん限り生を謳歌し燃焼しつくすことによって、自ら死を拒まずに、消滅し、そうして再び生き返る―蘇える―「黄泉返る」様なイメージでる。それは別なものに生まれ変わるのではなく、文字通りもとの命を吹き返す―蘇えるのである。まるで、神話の中で大国主命が何度も殺されながらそのつど女性―母神の力で蘇えって来たように。有名な因幡の白ウサギの神話で瀕死のウサギを治癒させたのも大国主命であったことを思えば、出雲大社―大国主命の本質は、「再生する力」に深く繋がっているに違いない。

だから、死を恐れるあまり、外敵を排斥し硬い殻に包まれ不自由で制約の多い、西洋型の建築精神とはあまりにもへだたりが大きいのである。

出雲大社とは、物理的制約や建築的条件付けからより自由に、形而上的純粋建築イメージに沿って、のびのびと思う存分手足を伸ばした様な、まことに希有な遺構なのである。