張り子や土人形などは色鮮やかで華やかなものが多いわけだが、だからといってそれらを単に「装飾」的といってすますわけにはいかない。

張り子や土人形などは色鮮やかで華やかなものが多いわけだが、だからといってそれらを単に「装飾」的といってすますわけにはいかない。もともとハレの日を色どる祝祭的な意味合いや、災いを封じる魔よけ的な意味合いなどから華やかなものが多いわけだが、ここではそのような霊的なレベルではなく、近代絵画によく見られるところの特質(それはモダニズム的特質とも言えるようなものである)との類縁関係の下、造形的な視点からその芸術性を考察してみたい。そうすることによってそれらがたんなる郷土玩具、鑑賞品等ととらえられるだけでかたずけられるべき造形ではないことが解るだろう。

左上の写真は何の変哲もない会津地方で造られている馬張り子である。

別に特筆に値する加工が施されているとか何か古いものというわけではない。がしかし無駄のないそれなりにゆるせる品だと私は考えている。すっきりと簡略化されたフォルムに胡粉の白地、その上に様々な彩色描画が施され、立派な騎馬像ができあがる。馬にまたがる人物は、赤いボタッとした色の塊がそのまま簡略化された形態になっており、髪の毛の黒い形との間の塗のこした部分がそのまま人の顔になっている。その白は下地の白であり、馬の身体とそのままつながっていく。白い色はその他、人物の赤い服の模様、馬の前垂れの模様(これは下地の塗り残しではなく赤い彩色の上の白い描彩である)にもなっていて、馬の身体側面の格子模様と対比されている。つまり前者

は赤い地の上の白い図、後者は青、緑の格子模様の隙間に見える地の白。同じ白でも「地」と「図」が逆転しているわけである。このように白い色のみに注目してみるだけでも、人物の顔の白、人物の身体の白、馬の身体の白、赤い地の上の白模様、、、と、まわりの位置関係によってその意味合いを変えていくのがわかるだろう。

は赤い地の上の白い図、後者は青、緑の格子模様の隙間に見える地の白。同じ白でも「地」と「図」が逆転しているわけである。このように白い色のみに注目してみるだけでも、人物の顔の白、人物の身体の白、馬の身体の白、赤い地の上の白模様、、、と、まわりの位置関係によってその意味合いを変えていくのがわかるだろう。このような関係は、少ない色数、簡略化したデザインの中に多義的な表現の幅を実現させている。

要するに少ない色数が少なく感じない、各々違った役割をになっているわけである。そのためその少ない選ばれた基本色、描彩によって最大限の強度を実現し象徴性をただよわせている。結果的に単純でありながら薄っぺらではない力強い表現となっているのである。それは同時に無駄なものがなく、部分だけ飛び出たところがなく、全ての要素、色、形、描線が関係しあって全体のイメージ(騎馬像)を紡ぎだしていると言えるだろう。

次にその右となりの写真、こけし(小椋久太郎作)についても同様に見ていきたい。

ここでの「地」は素材である木の肌合いそのものである。黒い髪の毛の形を描き入れるだけで下地の塗り残しがそのまま顔になる。この下地の木地は首、胴体までつながっていく。胴体では「木地山こけし」独特の前垂れ模様が縦線の連なる描線でほどこされている。緑と赤の線の間には下地の木地そのものが緑や赤の線と同じ太さの線となって抜けて見える。言ってみれば緑、赤、木地色の3色の縞模様になって見え(しかも赤の線と緑の線がかさなって濃い別な色が生まれてもいる)、太い黒の線でそれを際だたせ、顔や首とは異なる意味合いに変えている。同じ塗のこされた木地の部分が、場所によっては顔の肌に、あるいは服の模様に意味合いを変えてしまっているわけである。さらに言えば側面は描彩がほとんどされず、木地のままになっていて、まさに木寓の本質である木そのものであることを最後まで主張しているとも言えるだろう。肌、服、木地の3つの役割がせめぎあっているわけだ。無駄のない最小限の要素で最大限の効果を生み出す味わい深いこけしだ。このような造形上の「関係」によって、全体としての高度なイメージを現出させるしくみは、良質の造形にとって、必要不可欠な要素だと思われる。

以上のような造形上の熟練、知恵はどの程度意識されていたのかは解らないが、長い間の年月が、無駄なものをいっさい取り去り、合理的な一つの調和、関係を生み出すことになったと考えることができる。ここで言う「合理的」とは、無駄がなく利にかなった仕組みによって「もの」が生まれてくると言うことである。これを伝統の力と呼んでも良いかもしれない。そもそもこのような簡略化、塗残しは、量産のための要領の良い単純化とも考えられ、造形的に言って極めて優れた構造(たんなる装飾や再現描写とは異なる高次元の)を、生み出しているのは事実だと思える。

このような造形上の構造は20世紀の巨匠達による近代絵画特有の構造とも、どういうわけか近似している。

このような造形上の構造は20世紀の巨匠達による近代絵画特有の構造とも、どういうわけか近似している。二つの写真はいずれも20世紀絵画を代表するアンリマチスのものである。まず左側の人物画の方だが、服の白い部分に注目してみると、まわりの赤、テーブル上の布のピンク、およびオレンジの形のせめぎ合いから、画面を横断する大きく有機的な白い形態(図)として浮き上がってきているのがわかる。同時に白い形を(地)として黒い描線が顔、服の模様などを(図)式している。頭部をモデリングしている黒い線は、頭部を白い地から三次元的に浮き上がらせていて、他の線そのものとしての服の模様の黒線に対し意味を変えている。この黒線はさらにスカートの黒いベタの面とも対比されている。さらにこの黒い描線は、まわりの色とのぶつかりで生まれてくる(地)でもあった白い形態の境界線と対比関係になっている。そうして白い一つの色面は手前の腕、奥の腕、背中の面、両肩各々多視点的な視覚を一つのつながっている色面として表現しつつ、ふわふわした服の質感(それが同時に眠っている安らぎのイメージに重なっている)をも表現している。つまり平面的な色面の強度、率直さを失わず、人物の立体感、それに取巻く空間の広がり、そして質感までをも同時に表現しているわけである。

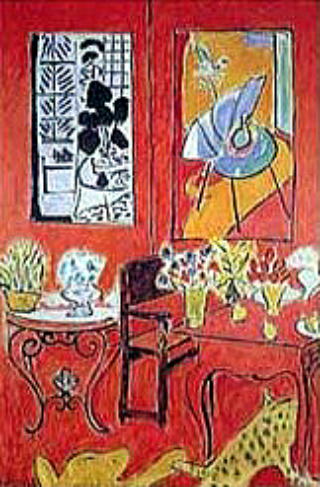

つぎにとなりの赤い部屋の絵を見ていく。

ここでは赤い色面が色面であることを失わずに壁を暗示したり、床を暗示したり、壁にかかる絵の中の空間ともリンクしながら妙な奥行き、広がりにもなっていく。さっきの人物画の赤い背景が床や奥行きの空間にも変化していくのと同様である。

このようにマチスの絵画では、少ない要素、基本色、基本形態、線自体が、自立しながら複雑で無駄のない関係を造ることによって、平面である絵画的強度を失わずに、深くて豊かな空間を生み出している。それは、先に見てきた張り子やこけしの良品にもつながる問題ではないだろうか(張り子やこけしの場合、絵画においての平面性とは違って、それぞれの所与としての単純でフラットな立体的フォルムに立脚されている)。