《イエスと依代》

人間というものは基本的に、自分が生まれる前と死んだ後を、見ることも知ることもできず、深い闇に包まれ続けるしかない存在である。始まりと終わりが分からないのは、自分という存在だけではない。血も、村も、生命も、あらゆるものは闇に取り囲まれてある。従ってあらゆるものへの根源的な問いかけに対する説明もやはり深い深い闇の方からやってくるのである。人間は、目で見える「この世」に対峙する時、見ることができない向こう側を想起し、目で見ることができない「あの世」に対しては、少しでも見えるようにしようと努めてきた。

例えば、超越したキリスト教の神も、人間の為に人間の目に見える肉体を持ったイエスを贈ってきたことになっている。イエスの存在は、見えないものと、見えるものの仲介として働き、その活動そのものが、「メディウム」的性質を帯び、それがそのままメディウムとしての様々な教会的表現、及び美術的表現の在りかたと深く結びついてきたと思える。イエスが、神か人間かという議論は、西洋でも古くからあったと聞くが、一応普通は神であり、同時に具体的な人間の肉体を持つ両義的な存在となっている。生まれてから死ぬまで、イエスはずっとイエスという一つの存在の中で、両義性を表現しているわけだが、いわゆるシャーマニズムなどでは、ある特定人物の人格が、一時的に入れ代わり、神託を述べるのが普通である。その特定の人物は、いわば一つの依代として、あの世から霊を憑依させるわけだが、イエスのように生まれながらにしてそのまま一生神の子であるというのではなく、あくまで一時的なところが依代の依代的所以である。この様な、一時的に脱け殻になりつつ霊を呼び寄せる依代的感覚と、あくまで具体的な両義性を生きるイエスの肉体性が、その後の造形表現に与えた影響の違いは極めて大きかったと考えられる。というのも造形表現の原点には、先に触れたように見えない闇と見える世界をつなぐメディウムとしてのイエスや依代的な性格が強く息づいていると考えられるからである。そしてどちらもメディウム的存在でありながら、その本性は決定的に違っているのである。

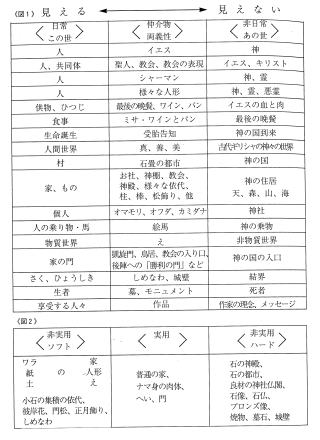

表現におけるあの世とこの世の仲介的な本性にポイントを当てつつ、大変雑多であるが思いつくまま図にしてみたのが図1である。仲介物として見えない世界と見える世界の橋渡しを可能にする様々な「かたち」は、人が今までに見たことのない荒唐無稽の姿、形をしているわけでない。図1が示すように、つねに日常見える世界と見えない世界との関係の中で、聖なる「かたち」が想定されていると考えられる。例えば西洋中世の石造りの都市は、それまで日常ありふれていた建築物(木材や土など)と観念の中の永遠の都市(例えば天上のエルサレムといったような理念)との関係の中にはじめて現出してきたものである。(かつてヨーロッパの大部分では、家や教会は、石ではなく木材でつくられていたとされる。)ゆえに、表現のみを見るのでは当事者の本当のリアリティーは見えてこない。あくまで図の様に、見えるものと見えないものとの関係の中で、「表現」というものをとらえていかなければ、そもそもなにを表現しようとしたのかという根底の感覚を理解することができなくなる。その様なところから、絵画、彫刻という存在そのものの根底に流れるリアリティーをとらえかえしていかなければならないだろう。例えば、いわゆる「え」は、「えそらごと」という言葉があるように、非現実的なものとして揶揄されることが多い。しかし、逆にそれは見えない世界とつながっていることをも示していて、「え」は、常に、この世とあの世の中間にあやしく現出する両義的な存在だったはずである。

ところで、話をさきほどのところに戻し、ここではあえて依代的な表現/イエス的表現という区分けにおいて述べてみたい。

依代的な造形は、常に中身のないぬけがらのようなつくりである。そこでは一時的なかりそめの瞬間が強調され、物質感、実在感を捨て去る方向で、見えない世界-「あの世」とのつながりが表現される。多くが非実用的な弱い素材で出来ており、祭りや儀式で燃やされたり捨てられたりする。

またイエスの肉体の様な両義的で具体的な造形は、実用以上に強固に作られる石の家や都市、モニュメントによくその特徴が現れる。実際にそれは、そこに半永久的に在りつづけ、人も住んでいながら同時にそれは神の国としての神性をも合わせ持つことになる。その不変的で永久的な素材と構築は、ひとりの人生、時間の感覚を超越し、「見えない領域」とつながっているのである。それは、具体的に見える物でありながら過剰な存在感により、同時に神聖なものとして感じられることになる。

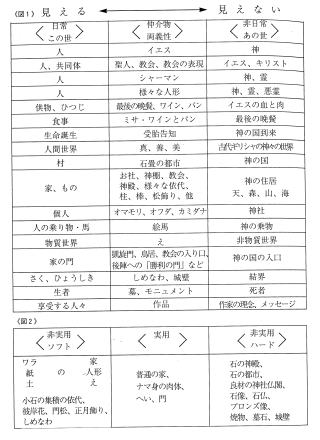

この様に多くの場合、依代的な表現は「ソフト」な素材。イエス的な表現は、「ハード」な素材で表現される。

この様な観点からその素材にポイントを合わせつくった図が図2である。

ハードとソフトどちらが西洋、東洋というのではない。通常、両方が共存し、相互補完的に今と永遠を強調し、人の生がかたちづくられている。「ソフト」な表現は、見えないものを見えるものによって仮に指し示そうとする。「ハード」な表現は、見えないものを見えるように現実化しようとする。「前者」は、多くの場合、祭りや儀式、何かの条件があった時に、消費され「後者」は、半永久的に人々や共同体を見守る。

「ハード」な表現は、後世まで受け継がれ、かつ場合によっては様々に影響しあい発展、洗練していくものもあり、造形芸術のルーツとなってきた。しかし、人間を超えたものを人間が見えるように解釈するという困難を抱えていて、常に恣意的な表現に落ちる危険を孕んでいる。ある意味で「芸術」というジャンルの成立は、その「逃げ道」であったとも思えてくる。造形芸術の自立は、相互補完的に役立ってきた「ソフト」、「ハード」のうちの「ハード」な造形のみの病的ともいえる進化に由来し、人の生のリアリティーからはずれていく本質がその原点にすでにかいま見える。一方、「ソフト」な表現は、「ハード」なものの様に、残らない。むしろ残さないようにつくられるため、表現自体が発展し、洗練していくことは稀である。つねに、一回性の素朴な原始性をとどめている。この様な表現は、より劣ったもの、とるに足らない雑多なものとして無視されてきた。しかし、人類が普遍的、不変的に持っている表現パターンであり、見えない世界-闇に真摯に目を向ける時、それが優れた表現であることが理解できる。そして、造形芸術の原点も、ソフトな表現との関係のあり方を見ない限り、その本質を見誤ることとなるだろう。

ところで、日常的世界を、ハード、ソフトな素材に変換するだけでなく、例えば、金、銀、宝石、大理石などの高価な材質に変換したり、大小のスケール感、場所等を、変換する表現も多く見られる。そのようなところでこの変換について考えるなら、大理石で自分の像をつくらせる権力者にとどまらず、労働者を巨大な額縁の中に持ち込んだクールベや、便器を美術館に持ち込んだデュシャンなど、聖化することと芸術化することの共通のパターンが見えてくるように思える。ブロンズ、大理石、タブロー、スケール、台座、特別な場所(美術館)他、これらの記号は、今や「神聖なもの」から「芸術的なるもの」をあらわす記号となりかわって久しい。

最後に、いわゆる「え」は、ソフト、ハードのどちらにはいるのだろうか。やはりその支持体によるのだろう。紙や地面に描かれる「え」は、一時的に憑依する依代的なものであり、床の間に季節ごとにかけられる掛け軸や、開くと現れる屏風絵など、日本の「え」の多くは、この依代的性格を受け継いでいるように思える。一方、壁画、板絵、キャンバスの「え」はやはり、非現実的だが、実体的なものとしての両義性を持っている。西洋の「え」は、イエスの両義的肉体や、偶像崇拝回避による平板なものとしての実体的イコン画の矛盾した性質を、その内実から受け継いでいるように思える。

この様に、この世と、あの世、見えるものと見えないものとの橋渡し役として「表現」を広く捉え返す時、「美術」からは見えてこない様々な問題が浮上してくることになるが、その全ては語り尽くせないのでこの辺で止めにする。

雑誌『インファンス』№6・2001年掲載