<釣り針と造形>

<神殿と鳥かご>

ギリシャのパルテノン神殿は巨大な「鳥かご」に似ている。この神殿はギリシャ建築の頂点に位置するものであるばかりか、西洋文明そのものの象徴的存在でもある。さらには世界中にあまたある「神殿」、あるいは「世界遺産」というイメージの最有力な源泉となっている。柱の奥の部屋にはかつて都市国家アテネの守護神である巨大なアテナ像が設置されていたと言う。アテナ神自身からすればこの神殿は美しい家であると同時に、大理石でできた一種の「檻」の様なものだったとも言えよう。完全武装されたこの軍神は聖なるアクロポリスの丘に祭り上げられながら、定期的に「餌」としての供物を与えられ、半永久的に軟禁され、小鳥のように飼われていた様にも見える。

日本の神社の社殿、社といった建造物にも似たような印象をうける。特にちょっとした小型の社殿や祠になると鳥小屋や犬小屋を連想してしまう。森の中にいくつもの箱を設置し、野鳥を招き入れ、そこを巣として居着かせようとするある種の「巣箱」があるが、森の中に置かれる社(やしろ)ととても似ている様に思えてしかたがない。姿が似ているだけではなく、その役割とか性質が共通しているのだ。森や山に潜み、なかなか見ることができない神々や野鳥を、一定の場所に呼び寄せて定住してもらう。定住してもらうことでコンスタントな交流が可能になる。

神殿と巣箱は一見別次元の造形であるが根底ではつながっているようだ。どちらも煎じ詰めればある種の「獲物」を獲得し、殺さずに確保する典型的な造形形式と言える。

それはまず流動するものを一定の場所に止め置くための囲いである。そして同時に「獲物」がそこに留められているという一つの具体的で視覚的な「しるし」ともなる。

ところで「獲物」と記したが、精霊や神々に対してこの言葉は不適当だろうか?しかし食物を得るための「狩猟-獲物」という観点で、これらの信仰習俗を見て行くとそこに深い絆が横たわっていることにあらためて気付かされる。

<狩猟と信仰習俗>

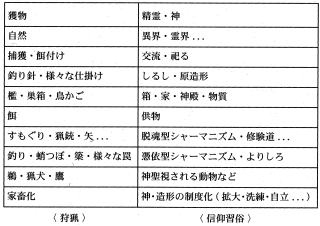

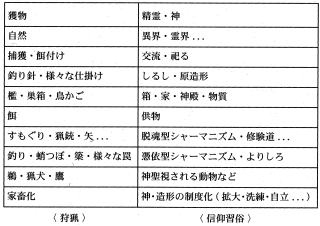

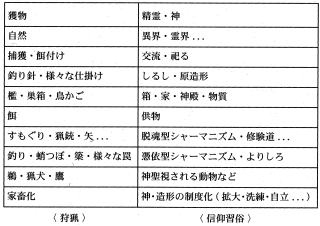

狩猟で獲物を獲得する技術と、精霊や神々と交信し祀る技術にはある共通のパターンがある。どちらも人間には異界である自然から「それ」を見い出し、接触し、ついには獲得しようとするところのものであり、さらにはそうすることがどちらも人間の不可欠な最重要課題である点が類似している。本質的に欠落した存在の人類は物質的にも精神的にも自立することはできない。つねに自らの外から足りないものを獲得、供給しなければ生存できない。食物を得ることと、カミ(イデア)を得ようとすることはどちらも本質的な欲求なのだと思う。

もともと「神」・「カミ」の語源の一つに「クム」・「カム」・「クマ」があり、森に「隠れ(クム)」ている存在や「熊(クマ)」的存在と「カミ」は深いつながりがあったとされる。狩猟対象の存在が同時に神聖な存在でもあるという事実は、アイヌのイオマンテ等の世界観を考えれば解りやすいがここではふれず、もうちょっと食物と神の獲得における技術レベルの共通点について述べてみたい。

シャーマニズムは大きく分けて「脱魂型」と「憑依型」があるとのことだ(脱魂型はこの世や自分の身体を離れて魂が異界奥深く潜入し、精霊や神々と交信するもの。憑依型は異界にいる精霊や神々をこの世の方に呼び出し何かに憑依させ交信するもの)。

このベクトルが正反対の二つのパターンは人間が異界と接触しようとする場合の基本パターンと言える。狩猟でも例えば漁師を例にとれば、銛を手にして水中に潜って行く漁方は脱魂型。「梁(やな)」や「蛸つぼ」をしかけて獲物自らがそこにはまって行くのを待つのは憑依型と言えるだろう。また、船の上から投網をかけたり、釣り糸をたれるのは状況によってどっちともとれるタイプと言える。遠い海の向こうに危険を顧みず何ヶ月もかけて遠出する場合などは、まさに遠い異界を旅する脱魂型と言えるだろうし、水中にたらした釣り糸に獲物がかかるのを待っている感覚などはまさに憑依型の典型の様でもある。

食物としての「獲物」を獲得するために、逆に人間の側から食物を与える場合も多い。釣りは針に餌をつけたり、餌に似た偽物(ルアー)を用いたり、撒き餌をしてあらかじめ魚を呼び寄せたりする。罠には誘き寄せるための餌がつきものだ。

また、動物達を獲得するためではないが、「餌付け」というのがある。例えば庭に鳥が留まる台をつくり、定期的に餌を置いておくと、季節に応じた様々な野鳥がそこに訪れるようになる。そうして姿や鳴き声を楽しんだりする。この場合の鳥が留まる台はまさに霊が依りつく「よりしろ」そのものに見える。その他渡り鳥を定期的に呼び寄せるための餌付けや猿の群れを観察するための餌付けなどいろいろある。そこでは野性状態の生き物をなるべく野性のまま観察したい、交流したいという発想がもとになっている。ヤマタノオロチの破壊を防ぐため定期的に生け贄の人身御供をするのは、野性の脅威をなんとか調整しようとするものだったが、一種の「餌付け」であることにはかわりはない。一口に「餌付け」といっても望まれないやむにやまれぬ「餌付け」もあり、人間が生き残るためには必要不可欠だった。「餌付け」とは「餌」で「付ける」ということであり、文字どおり餌によって「他者」を特定の場所に引き付ける、釘付けにすると言ったニュアンスだ。人間が用意した食べ物に「他者」が反応を示し、定期的にその場所にやってきて、それを食べるということ自体が一種の意識の交換であり、最初のコミニュケーションなのだ。

他者同士の最初の接触がいきなり直接対峙となることはまれである。アマゾン未開部族間でも、領土的境界地点になんらかのシグナルを配置するところから始まるのが常らしい。好意的な意志を表す場合なんらかの「おくりもの」がその境界地点に置かれる。未知の相手との接触では当然のことながら「おくりもの」は食料の場合が多い。その「おくりもの」を受け取るかどうかで相手の気持ちも推し量られる。「おくりもの」を通して相互の気持ちが表現され、最も根源的なコミュニケーションが成立して行く。

両者の力関係が肉迫し、対等である場合とそうでない場合がある。小鳥に「餌付けする」というニュアンスはやはり人間側に余裕がある場合である。ヤマタノオロチとなると人間側の方が劣勢なので「餌」ではなく「贈り物」-「供物」と呼ばれる。一般に精霊や神々に対して送られる「おくりもの」は「供物」である。「供物」をとおして人間は外の世界の脅威的力に対峙し安定した関係をつくろうとしてきた。漢民族が北方騎馬民族に贈り物をしたり、逆に周辺諸国から貢ぎ物を受けとってきたりというのも同様の根から発している。

「獲物」を呼び寄せる「餌」は食物だけではない。サンマ猟では夜に電気を照らし光で寄り付かせる。鳴き声をまねして寄り付かせたり、大好きな匂いを使ったり、鮎の友釣りの様に「獲物」それ自体を代わるがわる使ったりいろいろである。同様に神々を寄り付かせる「よりしろ」も色々で、山から取ってきたある種の常緑樹だったり、避雷針の様に高い柱を立てたり、生身の人間(よりまし)を使ったり、人形を使ったり、、。儀式として供物の食物を供えたり、呪文をとなえたり、鈴、太鼓等なんらかの音をならしたり、たき火や灯明で火を使ったりと様々な「餌」を用いる。寄り付かせる代表的なものは、冒頭触れた「神殿」という名の「鳥かご」、もしくは「空の器」であろう。神々にふさわしいように場合によっては貴人や来客にふさわしい立派な「家」的デザインが施される。

「鵜飼い」という生きた鵜を使った漁方もある。一種の猟犬の様なものである。このような生き物を使って「神」を獲得しようとする方法は、例えば神聖視された馬を山に連れ出し、馬の背に憑依させてくる習俗等を連想する。

<釣り針>

ところで「狩猟的獲得」と「神的獲得」では基本的な違いもある。特に狩猟的獲得が獲物を具体的に獲得し、傷を付けたり殺したりするのに比べ、「神的獲得」の方では相手が怪物や魔物、悪霊等の場合は別にして、さすがにそういうことはほとんどない。むしろ神々や精霊と接触し、なにがしかの恩恵や啓示を受けることが目的となる。ここで「獲得」されようとするものは、「獲物」の命や肉、毛皮ではなくて、様々な助言や特殊な力であり、コミニュケーションそのものなのだ。それも安定した恒常的な「絆」の獲得が希求される。

神的「獲物」を野生動物の様に仕留め、具体的に手中に納められないかわりに、せめて自分の手の届くところに置いておきたいと思うのは自然なことである。そこで未知数な野性の神々を少しでも長く目に見える形で定住させようと努力する。いわば神々を「祀る」ことが希求される。

ここで「釣り」を例にとって考えてみたい。先に釣りは「憑依型」狩猟の典型的な要素があると指摘した。「餌」で誘き寄せられた魚が釣り糸にかかると、水面に浮かんだ「浮き」が独特の動きをし、電流がかかったかのような振動が釣り糸を伝って水中から水上の釣り人に伝わる。魚が「よりしろ」に「憑依」した瞬間である。そのまま水上に引き上げて、水中の「獲物」をこの目で「見て」、さらにこの手で獲得しようとするのだが、そのままでは魚がいやがり逃げてしまう。そこではじめて、魚を引き止めるための「釣り針」という罠が作動する。魚は餌だと思いそれを吸い込むが、隠れていた釣り針を引っ掛けて逃れられなくなる。針の先はかえしがついていて刺さると容易には抜けない仕掛けだ。考えてみればミミズやゴカイを釣り針の形状に添わせて刺し貫き、餌の体内に潜ませながら「獲物」に食わせるなどというのはなかなか腹黒い技術であると言える。「釣り針」という存在は「水中」から「地上」、「異界」から「この世」へ、「獲物」を引き上げ(下ろし)、「獲物」を具体的に獲得するための重要な鍵となっている。

<釣り針としての造形>

そのような狩猟的獲得にくらべれば、神々との接触、獲得はとても穏やかで紳士的だと言える。神々の憑依はあくまでも一時的なものが多いし、接触、定住はあくまで神々側の意志によっているといったニュアンスが感じられる。しかしよくよく考えてみるといちがいにそうとも言い切れないのがわかってくる。やはり人間達は神々に対してもまた「釣り針」に類する何らかの「仕掛け」を常に潜ませて、神々をなんとかこの目で見て、この手で触れて、具体的に、半永久的に獲得しようと努力してきたのではなかったか?

例えばある特殊な由来、特殊な形状、大きさ、樹齢などで類別された一種の「霊木」に対して人々は何をしてきたか。普通は「注連縄(しめなわ)」を絞めて聖別してしまおうとするだろう。それに加えて小さな祠を付けたり、鳥居を付けたりして供物を供えるようになる。一本の特別な木に宿る気配、力のようなものを不確定なものから確たるものへ、見えないものから見えるものへ、個人的なものから一般的(共同体的)なものへ、一時的なものから半永続的なものへ、それは変える働きがあった。いみじくもかつて「もの派」の作家であり論客であった李禹煥は、注連縄をしめる習俗を「持続作用」の一種として位置付けようとしていたと記憶する。「あるがままの世界」とか「出会い」とかといったいくぶん不確定で一時的な体験を、より安定したものにしようとする時に出てくる概念だったと思う。それは「造形」では失ってしまう領域と接触しようとするためにあえて「永遠」ではなく「持続」、「造形」ではなく「しぐさ」と呼ばれた。民俗的なかたちと今日の表現を連結し、ものづくりの原点を考える上で、大変示唆に富む指摘だったように思う。

そのように、ある体験を「持続」させようとする「注連縄」とは、言ってみれば、揺れ動き続ける見えない力や霊をその場所(もの)にしっかりと縛り付け、封じ込める意味を持っていると考えられるだろう。もともと「結ぶ」という行為にはそういう「拘束」、「獲得」といったニュアンスもあったらしい。だからこそそういう結び目にはある種の力が宿っていると感じられたのかもしれない。

注連縄は様々な場所に現れる。例えば鳥居にも取り付けられる。聖域を示す結界としての鳥居に注連縄という組み合わせは、上記の文脈から考えると興味深い。それは聖なる領域への入り口としての門であると同時に、周囲の領域と区別され、封印された門である。考えようによっては聖域に蓋を絞め、中に住まう主人を閉じ込めてしまうものにも思える。

また、聖別される特殊な岩などにも注連縄が絞められることがある。同時にそこに何らかの「しるし」が刻まれることもある。凡字や仏像、神像、それに類するもの等がしばしば刻まれる。このような物質に具体的に刻まれた「しるし」-「造形」も注連縄と同様の位置にあると考えることができる。ただし注連縄が結び目をほどけばとれてしまうのに対し、これらの「しるし」は半永久的にそこへ(それへ)定着する。それは永久にほどけない結び目であり、身体に刻まれた入れ墨の様な呪文なのである。すなわちそれが「原・造形」のエッセンスなのだろう。それは一つの体験・感覚を刻み付け、定着させる。共同体コードにおいて規定し、それをそうしたかたちによって保管・保有しようとする。聖別し祀り上げることによって人間化し飼いならそうとする。鳥居、社、加工される様々な神像、仏像、仏塔、、、などの「造形表現」も本質的には同様である。それらは何らかの特殊な体験を定着させ、視覚化しながら、同時にそれをそこに一時的にしろ半永久的にしろ封じ込めようとするものである。

それゆえ、見出されたり、呼び出された神々は、そのままほっておかれるわけでも、自由意志にまかされるわけでもない。そこにはそれなりに強力な「釣り針」がしかけられているのである。かれらは役目が終ればシステマティックに一定の「檻」へ戻される。それはどこか聖別された山や森、木、岩かもしれず、神棚や神社本殿の奥、あるいは造形化された神像や仏像かも知れない。いずれにせよしかるべき「領域」・「箱」に戻され再び厳重に封が閉じられる。釣り針が食い込んだ魚の様に、彼らは見えない鎖で繋がれている、というよりも人間達があつらえた客人用の「部屋」に繋ぎとめられているのである。その意味で造形表現の原点には、「物質」という限定された「檻」としての、あるいは狩猟における「釣り針」としての「腹黒い」原罪性とでも言ったような傷がつねに内臓されていると言えよう。

<家畜化>

人類は狩猟採集とは別に、農耕牧畜によってもまた食料を得、狩猟採集とは違ったかたちで自然界への働きかけをおこなってきた。野性の魚の群れを追うだけでなく、自ら獲物である魚を育て増やそうとしてきた。「養殖」によって魚は「獲物」から端的に「食料」へ変貌した。大自然を背景とした獲物獲得というプロセスが無くなり、あるいは一元化してしまった。そのかわり獲得できる魚の量は増え、安定し計算できるようになった。魚自身の品質も一様ではあるが一定するようになった。

まったく同じように人間に「捕獲」された自然界の精霊や神々もまた社会化・家畜化していく。先きほどから記しているように、「釣り針」において何らかのかたちで繋ぎ止められ、陸に引き上げられる。つまり視覚化され、「箱」に入れられ、造形化されることによって野性の人間化・家畜化が進行する。

まったく同じように人間に「捕獲」された自然界の精霊や神々もまた社会化・家畜化していく。先きほどから記しているように、「釣り針」において何らかのかたちで繋ぎ止められ、陸に引き上げられる。つまり視覚化され、「箱」に入れられ、造形化されることによって野性の人間化・家畜化が進行する。

神々の家畜化が進められるとどのようなことがおこるだろうか?まず「定式化」する。様々に雑多な野趣に富むものが、ある一定の決まりによって整えられ、序列化されていく。またその過程によって「巨大化」がおこる。これは雑多な種の切り捨てと吸収と同時におこる。神を祀ることと政治権力が重ねられる。神殿や神像も巨大で豪華なものに過剰化して行く。そして「増殖・量産」がおこり、その分身が全国津々浦々に植え付けられ、伝播して行く。さらに「理想化」も進み、より人間にとって都合の良い、辻褄のあう、整合性のあるものへと作り替えられて行く。

実際の家畜である犬や馬、羊なども同様に、様々な品種改良のもと、人間達の用途や趣向に合わせて各々の理想像が追求されて行く。もはや「脱魂型」とか「憑依型」といったパターンは無関係になり、自然界に潜む「獲物」-「獲得」から、人間が追求する「人工物」-「製造」ヘと様変わりして行く。

神殿や神像などの造形化、その発展、形式化、洗練、過剰化、自立といった造形美術の原点は、そういう野性の「家畜化」の過程ととてもよくシンクロしているように思われる。家畜化がが進むと背景としてあった「外」の世界の広がりを失う。より効率的でさわりの良いもの、人間の五感や理性にとって魅惑的なものばかりになる。不協和音やアイロニーで対抗しても、制度が確立してしまっては、「外」の世界に出れるわけではない。ましてや「外」を救い上げ結晶化しようという造形活動本来の目的は望むべくもない。

造形美術は今日では一つの自立したジャンルとされているが、そのベースとなっている狩猟的なもの、農耕牧畜的なものがしっかりと内蔵されている。それは装いこそ新たにしつつも、あいかわらず釣り針が食い込み、あるいは家畜の様に外界を知らずに一生を終える存在なのだ。

雑誌『インファンス』№12・2005年掲載