霊界とこの世を媒介する霊媒師やシャーマンは、二つの領域の媒体なので、ものとしての依りしろや供物と同様の役割にある。

霊界とこの世を媒介する霊媒師やシャーマンは、二つの領域の媒体なので、ものとしての依りしろや供物と同様の役割にある。先に依りしろと供物は基本的には、ベクトルが反対であると述べた。

依りしろは異界から精霊を呼びおろす拠り所として。供物はこちらから異界へ差し出すものとして。

両者は相互に補完しつつ循環する交流サイクルを形成していると考えることもできる。

<霊媒とイエス>

上述の様な、依りしろ・供物といった媒体のありようは、霊媒師・シャーマンのあり方と呼応している。

霊界とこの世を媒介する霊媒師やシャーマンは、二つの領域の媒体なので、ものとしての依りしろや供物と同様の役割にある。

霊界とこの世を媒介する霊媒師やシャーマンは、二つの領域の媒体なので、ものとしての依りしろや供物と同様の役割にある。

先に依りしろと供物は基本的には、ベクトルが反対であると述べた。

依りしろは異界から精霊を呼びおろす拠り所として。供物はこちらから異界へ差し出すものとして。

両者は相互に補完しつつ循環する交流サイクルを形成していると考えることもできる。

ところで、ここでイエス・キリストという存在を考えてみたい。

彼は神の子としてマリアに受胎し、この世に誕生する。そして人間のように育ち、食物を食べ、苦悩しつつも、一環して神の子の立場をつらぬきとおす。死の瞬間も、死後も(死体が消えて復活する)。

彼は神の子としてマリアに受胎し、この世に誕生する。そして人間のように育ち、食物を食べ、苦悩しつつも、一環して神の子の立場をつらぬきとおす。死の瞬間も、死後も(死体が消えて復活する)。

キリストは、実は人間なのか?神の子なのか?

キリスト教の歴史において再三論争されてきている点である。神の子でありながら、同時に実体のある人間の身体を持つ者というのが正統なキリスト教であるとされる。

こういう特異な神話と感性は、当然その造形文化にも大きく影響していく。おそらくそれは、キリスト教(カトリック)で造形美術とりわけ自然主義表現が興隆する主要な原因であることはまちがいないだろう。神聖にして実体的。物であり人であり人工でありながら聖なるものとしての造形感覚。聖性と造形が矛盾しないで結びつきえる神話。まがりなりにも古代ギリシャ文化と有機的に結合しえたのはそのためだろう。

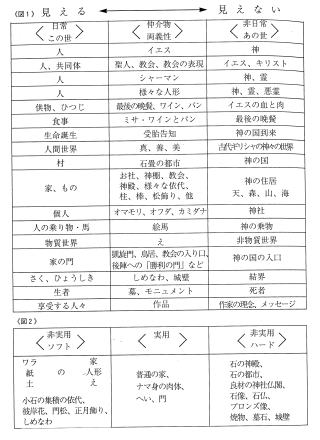

依りしろや供物としての「媒体的」造形。

イエス的身体性の暗喩としての「両義的」造形。

創造主・神の子としてのイエスの身体。すなわちそれは、創造者―「作家」の造形物としての「作品」の暗喩となっている。その秘められた構造は近現代美術に今なお潜在している、西欧特有の前提であり感性であるとも言えるだろう。キリスト教信仰が衰微している時代においても、なおそれは続いている、どころか、近代的規範としてより当然の様に隅々に偏在し根付いているのではないだろうか。その様な伝統的感性では、ただの真っ白なキャンバスも、単なる無地の支持体、素材ではないのである。

それゆえ「媒体的」造形は、けっして未発達な造形ということではなく、よりスタンダードで正当なタイプの造形なのであり、「両義的」造形の方が特殊で世界史上稀なものなのである。キリスト教と土壌の異なる文化では、そもそも、「両義的」造形を、そのまま同様に行なうことは極めて困難であることが予想される。

『イエスと依りしろ』参照